Staff Picks

Biography

Middle-Grade Fiction

Australian Non-Fiction

Australian Fiction

Fiction

Lifestyle

Art

Young Adult

Cooking

Non-Fiction

Language & Linguistics

Fiction

Reference, Information & Interdisciplinary Subjects

Humanities

Society & Social Sciences

Economics, Finance, Business & Management

Law

Medicine

New and Notables

Mathematics & Sciences

Earth Sciences, Geography, Environment & Planning

Lewis

Ruby

Technology, Engineering & Agriculture

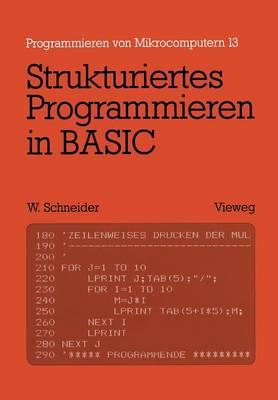

Computing & Information Technology

Health & Personal Development

Lifestyle, Cookery, Sport, Hobbies, Craft & Pets

Children's, Young Adult & Educational

Free Delivery Over $100